神戸科学技術高校で行われた技術交流会に参加してきた。

近畿地区だけでなく東京や四国、九州からの遠征あり40人程度の参加者。

うち画処理クラスの参加は7台。

午前中は自由走行での試走が行われた。

天気のせいもあり気温が低くポロンタイヤの選択は間違いっぽいが

ログ上では特に問題ない。

冬用タイヤに切り替えたCMAさんの感触と違うので、

何時ものコースのグリップが低い状況であわせていたせいのようだ。

ついでに、大きく滑ってはいないのにコーナの速度も上がらず。

基本的に旋回中の駆動力が低めに設定していたようだ。

これは試走を重ねながら修正。

で、CMAさんが上手く走ると滅茶苦茶速く、

0.5秒以上はなされる。これは敵わない。

午後は2回走行のタイムアタックによる予選と

そして、

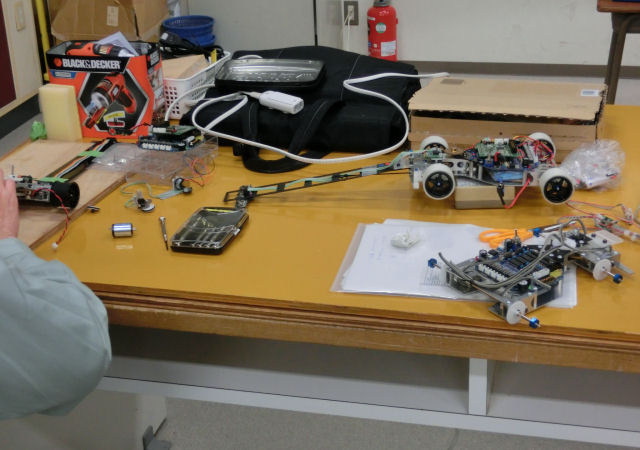

ルネサスK氏によるGR-PEACH画像処理マシンの紹介とデモ走行

その後、各部門上位4台によるトーナメント。

決勝では思いっきり離されるかと思いきや、

試走時からは想定できないレベルでタイムが伸び、いい勝負で2位となる。

明らかに変なので、その原因を探りたいが、

ログをとろうにもノートPCのバッテリが切れてしまい取得できず。

交流会を開催・運営して下さった神戸科学技術高校を初めとする近畿地区の皆様、

参加者の皆さん有難うございました&お疲れ様でした。