「エンジニアは蟹」論 - Life is beautiful:

http://satoshi.blogs.com/life/2005/07/post_4.htm

>エンジニアは蟹だ

>何年かに一度脱皮をする蟹だ

>

>新しい技術を取得するために

>時代の変化に対応するために

>古い殻を脱ぎ捨てる蟹だ

「エンジニアは蟹」論 - Life is beautiful:

http://satoshi.blogs.com/life/2005/07/post_4.htm

>エンジニアは蟹だ

>何年かに一度脱皮をする蟹だ

>

>新しい技術を取得するために

>時代の変化に対応するために

>古い殻を脱ぎ捨てる蟹だ

日程が早くなった大会にあわせるために、計画を変える必要がある。

新規で作るには時間が足りず、現行では物足りない。

妥協案として、

・AWD用に製作する部品を現行モデルに流用

・新規のハードや処理を現行モデルに取り組み検討

工数を増やさないため、必要箇所以外には手を出さない。

///////////////////

プレゼン作製

JR手配

素子発注

寸法決定

コード書き

5/9(土)に大阪電気通信大学自由工房で行われるオープンセミナーでプレゼンの機会を頂きました。

それにあたり、発表内容のリクエストを募集します。コメント欄やメールフォームでどうぞ。

時間は1H~程度を考え、現時点での構想は以下の通りです。

・なぜコースアウトするのか

・jmcr2009モデルの構成

・コーナの走り方

>狙い

>ポジションセンサ

>モータドライバ

>旋回中の制御

・車線変更の走り方

>狙い

>走行中の制御

>パラメータの詰め方

・クランクの走り方

>狙い

>走行中の制御

>パラメータの詰め方

リクエスト内容より

・ライントレースの方法

>トレース用センサ

>追従制御

・2WDとAWD

これがこう↓なるはず。

// moter_drive01

module moter_drive01(ck,pwm,cw_ccw,Lp,Ln,Rp,Rn);

input ck,pwm,cw_ccw;

output Lp,Ln,Rp,Rn;reg [3:0] shift_pwm;

//4clock shift

always@(posedge ck) begin

shift_pwm[3] <= shift_pwm[2];

shift_pwm[2] <= shift_pwm[1];

shift_pwm[1] <= shift_pwm[0];

shift_pwm[0] <= pwm;

endfunction [3:0] outport;

input [2:0] outport_in;

case(outport_in) //pn pn

3’b 000: outport = 4’b11_11; //XO XO

3’b 001: outport = 4’b10_11; //XX XO

3’b 011: outport = 4’b00_11; //OX XO

3’b 010: outport = 4’b10_11; //XX XO3’b 100: outport = 4’b11_11;

3’b 101: outport = 4’b11_10;

3’b 111: outport = 4’b11_00;

3’b 110: outport = 4’b11_10;default: outport = 4’bxx_xx;

endcase

endfunctionassign {Lp,Ln,Rp,Rn} = outport({cw_ccw,shift_pwm[3],pwm});

endmodule

//////////////////////

DigiKey検索プラグインを更新

05年モデルの動作確認を終えて出荷した。

次のモデルを作るために、環境を見直す。

・Verilog練習用のPLD関連ボードを一枚板に固定

・Quartus II Web Edition を 9.0 にアップデート

//////////////////////////////////

DigiKey検索プラグインが動作しなくなっているため、要修正

2005年モデルの修理を進める

今回でCPUボードとメイン基板を新調したため、当時の部品は足回りしか使われていない。

05年モデル初期頃の外観

ttp://www.mcr.gr.jp/tech/report/pdf/004tokunaga.pdf

覇者の条件

JMCR2003の一般の部の優勝ロボットは青嵐である。

私がこの競技に参加したのは、その走行映像を見たからであり

その鋭く、何処までも加速する直線走行や、減速を感じさせない旋回走行。

今でもその劇的なパフォーマンスを覚えている。

性急でなくて誰が感動する

人は感動によって動くのです

一般の部の覇者にはそういった物が必要だと思う。

「ハズレを引かない」だけでは相応しくない。

///////////////////////////

ロボコンマガジンNo.62購入。

色々と思うことはあるけれど、七年越しでやっと掲載された。

おかげさまで、一般の部で優勝することができました。

詳細&レポートは後ほど書きます

/////////////////////////////////////////

・サーバ&ドメインの更新手続きの案内が届く

・控え室、隣は十万石クラブさん

・開会式、「選手以外の人も前にきて、一緒に盛り上げましょう~」というアナウンスが印象に残った

・予選コースレイアウト公開され眺める。長い直線の後には、R600コーナやクランク前1mにクロスラインがあり、後輪駆動でも走れそうなレイアウト

・走行順番は苗字の五十音順、九州大会のような名前でソートではなかった

・アドバンスA,B組の予選をビデオカメラのモニター越しに観戦

・招集時間直前に、下り坂センサを不注意により壊す

・招集の行列の中で瞬間接着材と紙テープで修理するが、検出精度悪し

・予選開始、常連&強豪のコースアウトは全国ならでは

・Bコースのアナウンス

・Taroさん速い

・strvさんのロボットがスタート検知できなかったとの事

・走行順になる

・スタート検知用のKU381-80の反応がおかしい

・手動スタートを覚悟して、SWに直に手を伸ばせる体勢でスタートを待つ

・一瞬送れたようにも見えたが、自動スタート成功

・完走後のタイヤを確認。後に控えている人に見せる。

・上位の2人のタイムは16秒台

・予選上位8人中6人が九州

・決勝コースレイアウト公開:変更上り坂後のクランクがある

・十万石クラブさんの話で、連続車線変更に気付く

・車線変更後に次のハーフライン、クロスラインを探すまでのタイミングを早める

・地区大会から、このタイプの組み合わせに対応できるようにパラメータをあわせていた

・車検場での待ち時間、アドバンスのトーナメントに異常に時間が掛かっている(後に再レースのためだと判明)。腰が痛くなってきた。

・トーナメント開始:連続車線変更で多くのロボットがコースアウト

・決勝トーナメント1戦目:予選と同じパラメータを設定。上り坂後にジャンプしクランクで不安定になる。

・決勝トーナメント2戦目:相手はTMCCコーチ、直線速度を下げ旋回走行系の設定を上げる

・ベスト8中5人が九州そして、アナログセンサ系4台、デジタルセンサ4台

・車検場で、junさんに色々質問

・車検場でのレギュレーション厳しくなりました?

・決勝トーナメント3戦目:ここだけ九州大会。現状のタイムでは負けるので設定を上げる

・決勝トーナメント準決勝:ここでも九州大会。如何足掻こうと勝負にならないので設定そのまま。同タイムがでるが、ランサーがコースアウトしたとのこと。コチラもいよいよ後輪タイヤが無くなる

・決勝トーナメント決勝戦:ここでも…。後輪を考え、同設定で走行

・エキシビション:坂の頂上で止まらず坂後のクランクでコースアウト

直接、間接、参加多くの形でありますが、共に素晴しい大会運営してくださった皆様、また、当方の開発に協力していただいた皆様に多謝

結局平日は何もできず。

@6:30:準備開始

@7:00:シリコンシート切り,工具準備完了

@7:20:ノートPC準備

@8:00:デジカメ,梱包etc完了

@全国大会専用特別処理再実装,DIPSWによるパラメータ設定項目追加

@夕食はスープカレー

@前回までの谷のスロープの長さは110cm程度

事例紹介

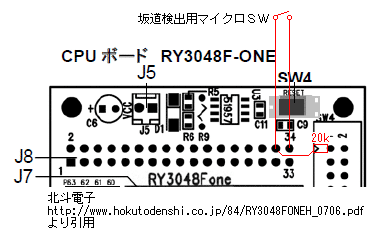

坂道検出用のマイクロSWへの電源供給としてJ6コネクタの1番ピンから20kΩの抵抗を通して5V、J8コネクタ34番ピンをGNDとして用いたところ。走行中かつマイクロSWが切り替わる場合にマイコンがリセット動作するようになった。

走行していない場合や、常にSWがONの状態、OFFの状態ではリセットしない。

走行中5Vラインがリセット動作の範囲付近で暴れている状態で、さらにマイクロSWの切替による負荷の変動が追加され閾値を越えた為と考えられる。

GNDラインは変動していないと仮定して、5Vの生成箇所直近から5Vを直接マイクロSWに供給し、そしてSWから39kΩの抵抗を通してGNDと入力端子に接続したところリセットすることが無くなった。

//////////////////////////

ついでに、

リセットIC付近の電圧変動を抑えるため、

・c11にパラでコンデンサ追加

・J6コネクタ1番ピンとGND間にコンデンサを追加