・省エネ化

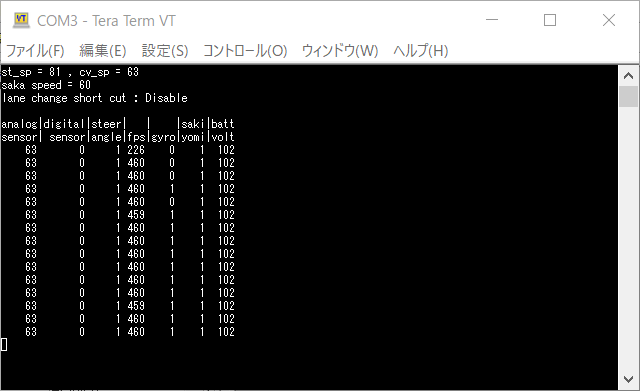

関西地区大会で5走後にバッテリ電圧が3.7Vを切っていた。全日本だと持たなさそう。

・赤外線センサをOFFできるようにする

・ゴール後はOFFする

・180、90度の超信地旋回中はOFFしても問題なさそう

壁との距離が悪くない時は180度回転で回るはずが、90度づつの回転が多い。なんかおかしいので要確認

・探索時のゲインを下げる

・電圧低下しても操作できるようにする。

・探索の安定化

・探索時のゲインを下げる

タイヤに埃がつくと発振しだすことへの対処

・探索の90度旋回のRを大きくする

スリップ予防

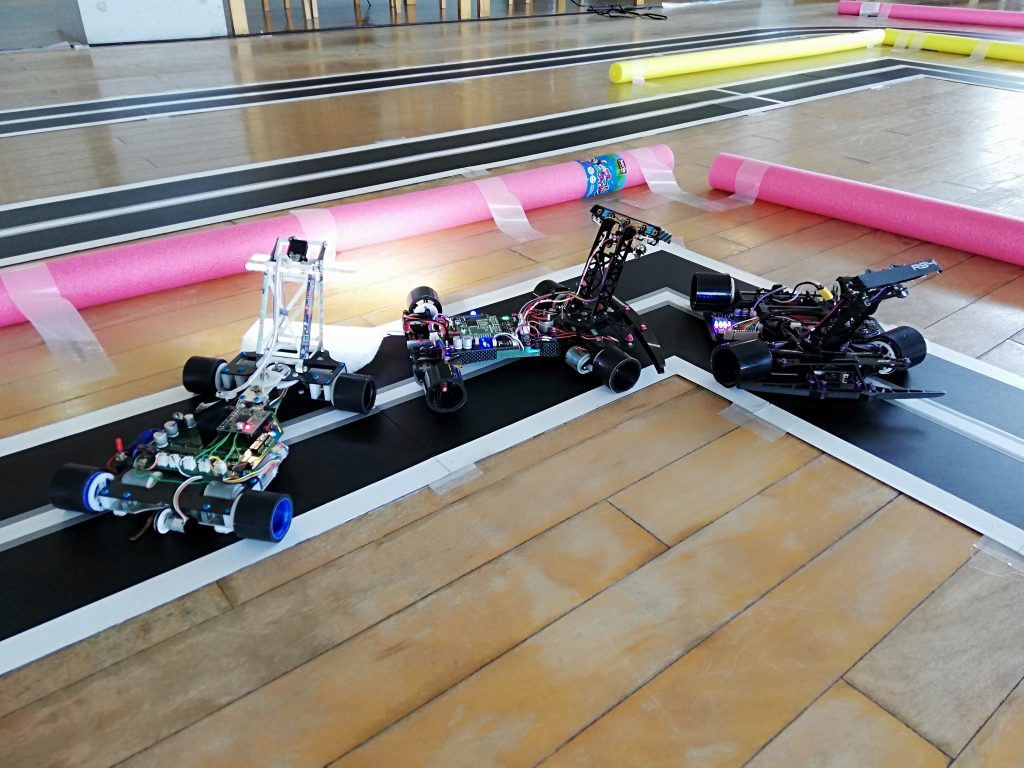

・吸引ファン

なんでこんなに吸引しないのか?

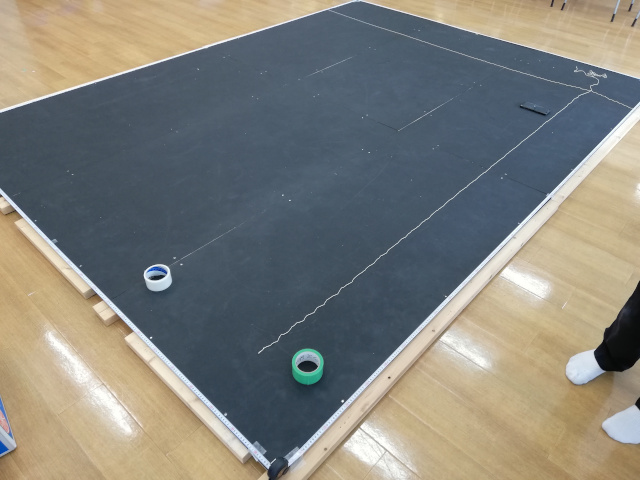

・スカート変更

いままでの物は分厚て硬すぎることが判明

・ファンの電圧

ON固定が普通とは知らなかった

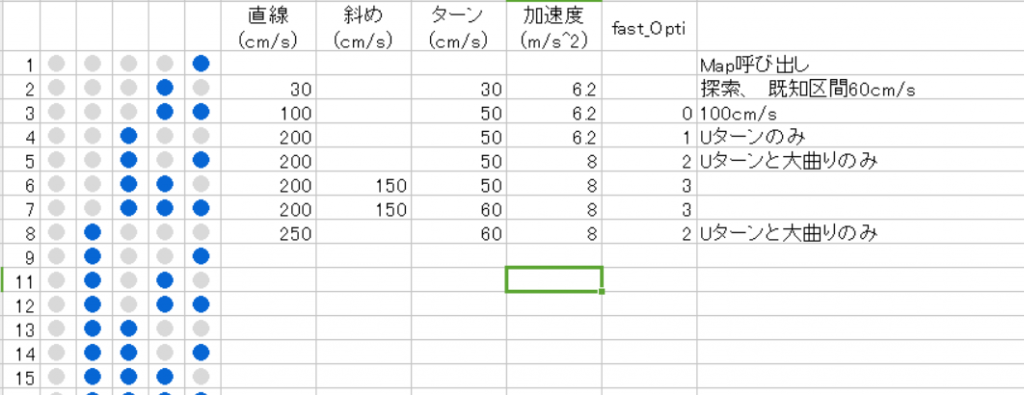

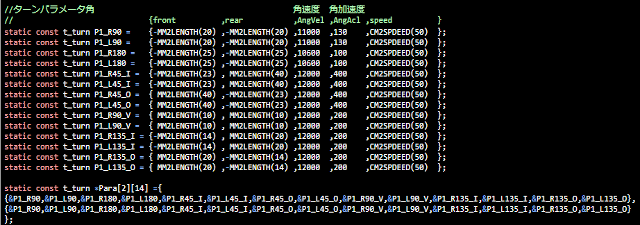

ターン毎のパラメータ格納を考える

ターン毎のパラメータ格納を考える