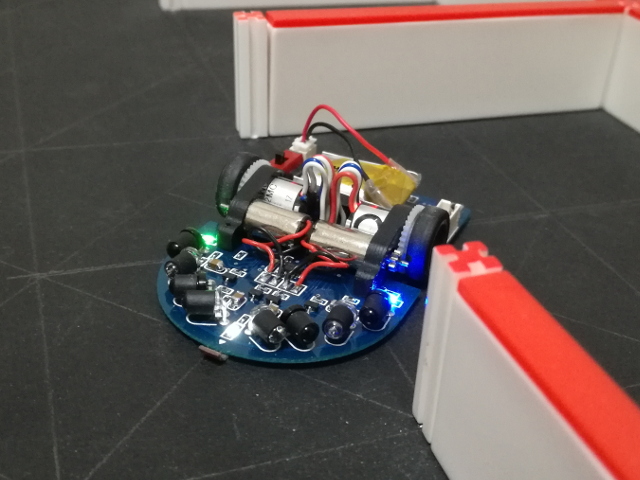

六本松に移転し1周年を迎えた福岡市科学館で行われた九州地区大会

今年は迷路組み立てから参加することができた。

迷路は意外に新しいらしく、関西地区の迷路に比べ軽くて組み立てやすくて精度が出る。

競技結果は4位。これで合計5ポイント。流石に32×32を走らさせて貰えるだろう。

大阪電気通信大学で行われたマウス関西大会。台風による日程変更にも関わらず今年も参加台数が伸びている。写真に収めそびれたが、大会景品も多く豪華。

競技は土曜に試走、日曜に本大会で行われ。日曜は午前中にロボトレースとクラシック競技の前半、お昼休みを挟んで、クラシック競技の後半と、マイクロマウス競技(旧ハーフ)が行われた。

さて、精度は弱向上で機能はだいぶ後退した状態で挑んだマイクロマウス競技は、鬼の居ぬ間に繰上げやら棚ボタやらで3位入賞を頂くことができた。これで全日本に行ける。

皆様。おつかれさまでした。

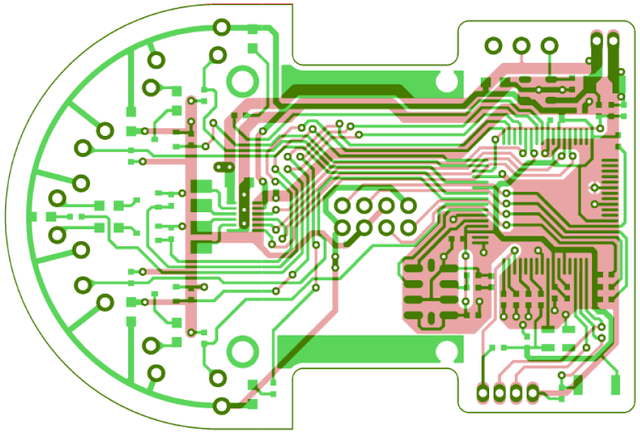

回路と基板を少し変更する。

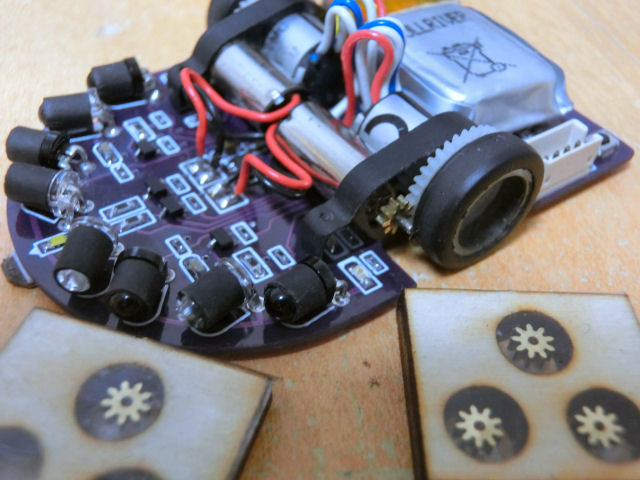

赤外線センサの発光回路と、角度を変更と、前後重心位置を変更

発光回路は、コンデンサからの放電で最初の電流を初期の電流を増やす形に、応答波形はサージパルスのようなインパルス波形になるので、そのピーク後の、緩やかに下がる期間にAD変換で取り込む。AD変換開始までの待ち時間を変更することで回路部品のばらつきを調整できた。

光軸と、感度を別々に調整できるのは、ありがたい。

(環境光ではなく、環境温度で特性が変わるような?だめかも)

センサの角度

前壁センサは壁に対して10度から5度に、横壁センサは壁に対して45度から30度に変更。

ついに、安定して前壁が見れるようになった

次に、重心位置

余りにセンター過ぎたので、今回は車軸を約1mm後退させて重心を前にずらす。

加減速時のピッチは、少しは良くなったっぽい。

マウスで試行錯誤して思うに、ノウハウというか、勘所というか、最初に抑えているのだろう箇所で躓いている。

恐らく、MCRにも、速く走るロボットには無意識に当たりまえだけど、わざわざ一般化されてない事があるのだろうな

台風の最中、熊本高専で行われた九州地区大会に参加する。

結果は運よく3位。

楽しい大会ありがうございました

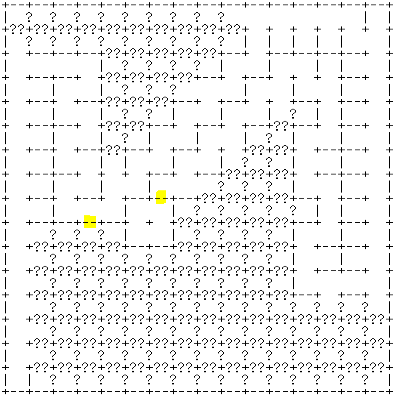

0.5mmも無い段差でジャンプしているように見える。

ここで、姿勢と距離がずれる

3回のリタイアは全てココに引っかかってしまった

やっと昨年と同じ機能まで実装完了。

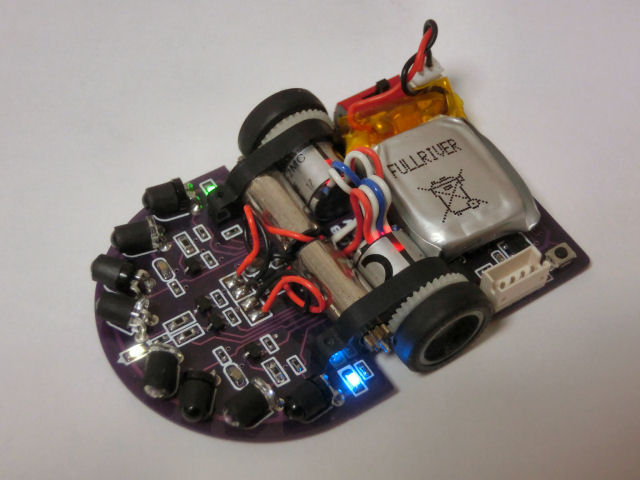

kkpmoからピニオンが届く

8/17発注で8/28着

今までの2mmだとスペースの制約がキツかったが

1mm幅なら丁度よさげ

今回はメタルロックで止めてみる

最短走行できず。

まさかのゴール区間に壁を置いている。

斜め走行の調整より先に、探索をどうにかしないと。

急ぎ組み立てる

致命的なミスは無さそうだが

・ギヤボックスはPOMで作り直したい(壊れたら置き換える)

・ピニオンは厚さ1mm位で良い(要発注)

マイクロマウス関西支部総会がGW前に行われ

7月9日(日)に行われる関西地区大会の計画を立てる

完全に大会時季を忘れていた

とにかく、32×32の迷路を走れる機体を作らねば

基礎となるソースコードの入手や、在庫整理と追加注文、アートワークやらを進める。

仕様も割り切る

マイコンはRX631の64pin、リポ1セル、ジャイロは今回はアナログ、壁センサはφ③3に変更、エンコーダは使いまわす。

/////

・digkey,マルツの1回目発注完

・PCBガーバ確認返信待ち