今回、3Dプリンタの造形サービスで0.3mmピッチのギヤを作ったが、滑らかさがイマイチな感じで、バックラッシュを調整してもギヤ鳴りが大きかった。(最終的に基準円+0.1mm)

ふと、思い出してフッ素コート剤を塗ってみたところ、少し静かになった

光軸合わせ

光軸の合わせ方のノウハウが無いので試行錯誤する。

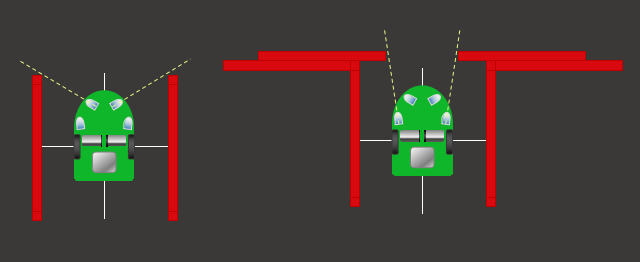

横センサは、車体を区間中心に置いてから少しづつ前に進ませた時に、左右同時にセンサの反応が消える(ある閾値以下になる)ように角度を合わせる。上図左

前センサは、車体を区間中心に置いて、半区間前の左右から壁を突き出して行き、同じ突き出し量で左右の前センサが反応するように角度を合わせる。上図右

次にセンサ感度の調整

赤外LEDの発光から、その相手のフォトトラ出力のADC取り込みまでの時間で調整する。

フォトトラの応答はインパルス波形になるので、その最初の立ち上がり波形のどのタイミングで取り込みかで調整する

センサ感度を調整した後、もう一度光軸を微調整して完了とする

ジャンパ処理

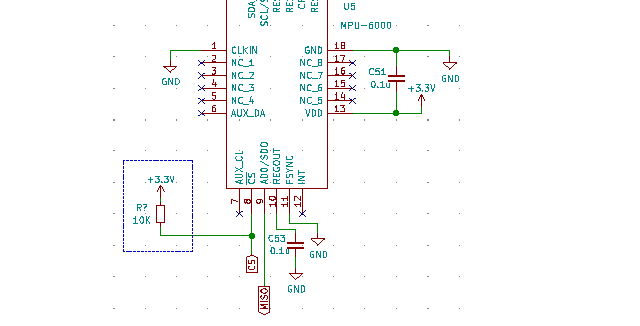

ジャンパー1本目。SPIの~CS端子にPUを忘れていた。

問題となったのはMPU-6000の動作で、電源投入時にアサートされているとクロックの入力に関係なくSDOから何かしらの信号を出すようだ。

今回の回路では、MPU-6000のSDO端子はRX631のPC7に繋がっている。PC7端子はファーム書き換え時にブートモードで起動するためにLである必要があるが、SDOがHになるタイミングによって、上手くブートモードで起動できない場合があった。

探索

現在のアルゴリズムめも

最初のゴールまで:

・ゴール座標を目的地にして歩数のみで足立法

・Uターン発生時の停止中に仮想壁や枝刈り処理を実施

ゴール到達後の累計探索時間5分まで:

・4方向の壁のうち1方向も分からない区間をゴールとして歩数のみで足立法

・Uターン発生時の停止中に仮想壁や枝刈り処理を実施

・すべてのゴールに到達たら探索打ち切り

累計探索時間5分経過後:

・スタートからゴールまでの重みづけあり(計算量大)のルート上の未探索区間をゴールにして、歩数のみで足立法

・Uターン発生時の停止中に仮想壁や枝刈り処理を実施

・スタートからゴールまでの重みづけありのルートを再計算

・すべてのゴールに到達したら探索打ち切り

・6分経過以降にUターンが発生したら探索打ち切り

最後:

・スタート座標を目的地にして歩数のみで足立法

/////////

現在、時間のかかる重みづけありのルート計算は走行停止中のみ実施しているが

既知区間加速走行中やターン中に行えそうである

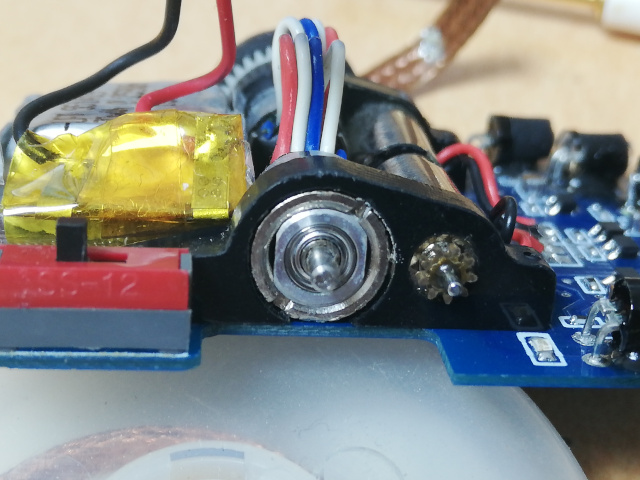

エンコーダの固定

マウスを始めてからそのエンコーダにはネミコンの7Sを使用している。

このエンコーダは(内径6mm細目ネジの)ナットで固定するタイプのだが、付属してくるナットは大きくて使いにくい。

代替品を探した結果、3.5mmステレオジャックの固定用のナットが同サイズだったので使用している。

CUI Devices 3.5MM-NUT-E

左:付属ナット(0.37g) 右:3.5MM-NUT-E(0.23g)

両面テープ

マイクロマウスではホイルとタイヤを両面テープや接着で固定している人もいる。

どの辺の物が良いのだろうか

備忘録(おそらくCNCの部材固定用に購入、MCRのスポンジ貼り付けにも使用している)

・ニチバン NH-H15 :0.11mm厚

・寺岡 No.7220 ? :0.15mm厚

ホイルの寸法(ロードクリアランスやモータ軸との距離の兼ね合い)の調整用に0.2mm厚が欲しい

壁センサ

覚え書きである。

初代

発光素子:SFH4550

受光素子:RPM-012PB

2代目

2代目(改)

発光素子:LTE-209

受光素子:LTR-4206E

センサ角度

初代

前:1度

横:30度

2代目

前:9.5度

横:35度

これがキツかった。

進行方向に対しての車体角度が傾いていると前壁をうまく検出できなかったり

左右方向に車体がズレていると、斜め前の区間の前方の壁を横壁と誤検出したりと

ソフトの補正をだいぶ入れることとなった。

2代目(改)

前:5度

横:30度

今のところ使っていて問題は無しと感じている

2020マイコンカーラリー競技会&技術交流会in苫小牧

苫小牧で行われた競技会&技術交流会に参加する。2年前のJMCR札幌モーターショー2018以来の北海道で、2年ぶりにお会いする人もあった。

イベントは2日間にわたり競技会の他に技術紹介や車体を囲んでの交流会も実施された。

色々な車体をじっくり見れる機会は少ないため貴重な時間だった。

開場となった体育館は暖房が効いており夏用タイヤでもグリップするほど暖かく、ありがたい。

当日話したスライドはこちら

イベントを実施くださいました北海道地区の皆さまありがとうございました。毎年の開催を願います

第6回マイコンカーラリー技術交流会in科技研

2/8(土)9(日)に行われた第6回マイコンカーラリー技術交流会in科技研に参加する

恒例となったこの競技会は今回も近畿以外からの参加者もあり盛り上がった。

競技でも全部門ともタイムが早く目を見張るものがある。

イベントを開催下さった科技研の皆さまありがとうございました。

保守整備

2019年某日。2005年モデルが、操舵モータのドライバFETの損傷と、操舵角検出用のポテンショメータのハーネス断線で帰ってきた。

故障メカニズムはポテンショメータの一部のハーネスが断線して隣の線とショート。そこに電流が流れてロジック系の電圧がDrop。低電圧によりモータドライバの回路が誤動作してモータドライバのHブリッジが貫通して破壊ってところだろうか?

まずは、ポテンショメータのハーネスを作り直して故障したFETを取り外してから、各部の電圧と波形をチェック。

問題なさそうなのでFETを貼り直して、ステアリングモータの動作を確認する。

走行停止の条件変更のリクエスト

現仕様のクランク区間を指定回数通過したら走行停止から、指定距離走行後に停止するように変更する。

(ただし停止処理は直線(操舵角が浅い)場合にしか動作しない。元の処理のまま)

いざH8のソフトを改修しようとすると、困るもので

コンパイラはメインの環境にはないので昔のノートPCを引っ張り出すことに

行方不明で生存不明なソースコードは10年前のコードをバックアップデータの底を浚って見つけ出した

RS-232のUSB変換器は買いなおし

書き込みソフトもその設定も資料を探す

ダウンロード(H8マイコンに関する資料)

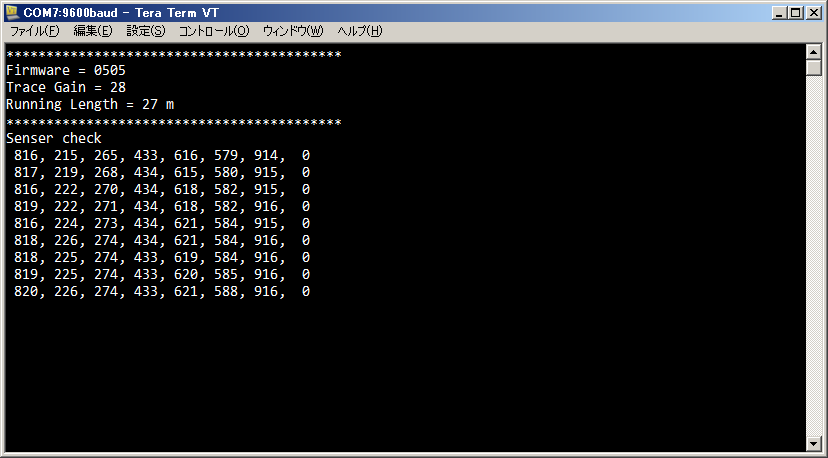

シリアルモニタ

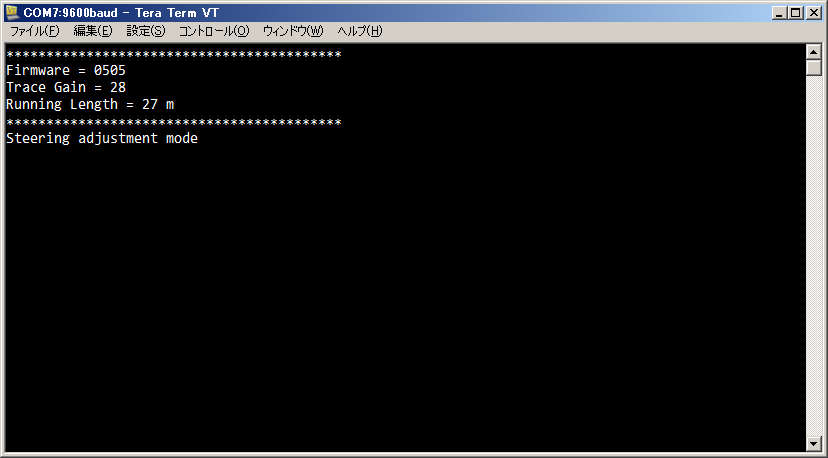

通常起動時のシリアル画面。

ステアリングゲイン(Mainボード上のDIPスイッチで設定)と走行距離(CPUボード上のDIPスイッチで設定)

センサーチェックは左7個はライントレースセンサの値と”何か”で、

右端は操舵角度(実角度の約倍の値。45度なら90と表示される)

ステアリング角度0度調整モード:スタートボタンを押した状態で電源ONすると、このモードになる

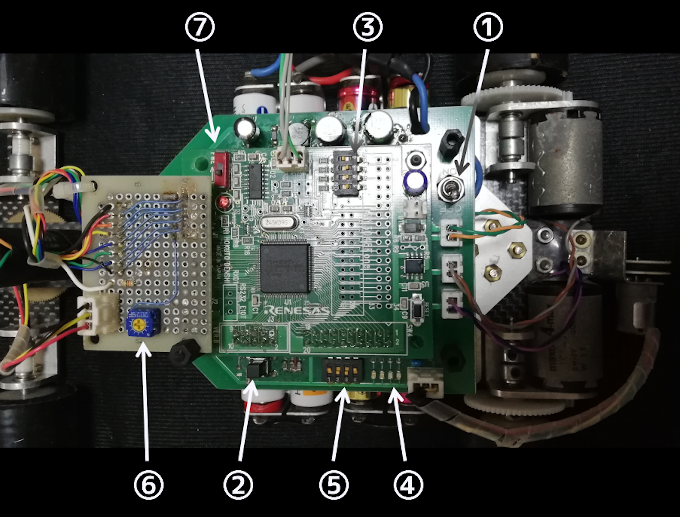

①電源スイッチ

②スタートスイッチ

③DIPスイッチ:走行距離設定用 3m~48m

④モニタLED

通常起動時:エンコーダパルス入力に応じて光る

走行中:???

走行終了:流れる

⑤DIPスイッチ:ライントレースゲイン設定用

⑥操舵角度0度調整用ポテンショメータ

⑦書き込みスイッチ

通常:内側

ファームを書く時のみ:外側

RY3048F-ONEtypeH

走らせ方

①電源スイッチON

②ラインセンサをコースの白線を真ん中で跨ぐように置く

③スタートボタンを押す(センサキャリブレーションとライントレース開始)

④スタートボタンを押す(走行開始)